美丽乡村 四川经济日报记者 李珊 庄媛 文/图

冬天,阿坝已是一个冰雪世界。

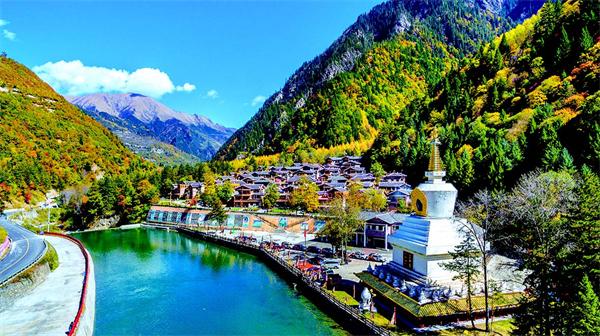

在阿坝黑水,雪山、彩林、湖泊、藏寨相映成趣,勾画出一个童话世界。

在阿坝汶川,即便是冬日,也不见冷清,羌寨游人如织,欢腾热闹。

黑水县甲足村,离县城不远,靠近达古冰山景区。几年前,甲足村建起了七彩斑斓的藏式民居,办起了农家乐,游客络绎不绝。“三郎藏家”的老板斯门头从去年10月开始就忙得脚不沾地。“旅游做起来了,我们农家乐的生意也越来越好。”斯门头说,近年来,阿坝大力实施生态保护,发展旅游等生态产业,让人民群众享受到了“生态红利”和“绿色福利”。

省委十一届三次全会提出构建“一干多支、五区协同”区域发展新格局,阿坝被赋予了更高的定位与使命:加快建设川西北生态示范区、打造国家生态建设示范区。

省委十一届四次全会提出,要认真践行“绿水青山就是金山银山”理念,坚定走生态优先、绿色发展之路,切实筑牢长江上游生态屏障。

如何贯彻落实省委全会精神?阿坝州委书记刘坪表示,阿坝将奋力做好“生态保护建设、生态产业发展、生态惠民利民”三篇文章,加快形成“一屏四带、全域生态,三地共建、五业同优”发展新格局,为全国民族自治州生态文明建设作出示范。

号角吹响,目标坚定:到2020年,阿坝生态示范区建设整体效果初步显现,建成全国民族团结进步示范州、国家全域旅游示范区,同步全面建成小康社会;到2025年,生态环境更加优良,生态产业更加兴旺,人居环境更加优美,生态治理能力全面提升,建成现代高原特色农牧业基地、国际生态文化旅游目的地、国家级清洁能源基地和国家生态建设示范区。

蓝的天,绿的水,净的土,还有遍布其间的农家乐,以及阿坝民众的一张张笑脸……一幅充满生机和希望的美丽画卷在阿坝大地上渐次铺陈……

以治理为先

筑牢长江上游“生态屏障”

初冬的若尔盖大草原上,牧草已经枯黄。正在放牧的若尔盖县阿西乡罗叉村牧民桑科有了“新工作”,收集新鲜的牛粪摊在草地和沙化地结合部。“用牛粪盖住沙化地,明年牛粪覆盖的地方就能长草。”

强化生态建设,防治环境污染破坏处于优先位置,草原防沙治沙是阿坝州目前实施生态保护和建设工程项目中的重要一项。

“几年前,这么大的风一刮,沙尘满天,让人睁不开眼睛。”若尔盖县辖曼镇河拉村村民夺吉当周抓了抓头发,摊开手一看,掌心干干净净,“现在种上了高山柳,沙尘就飞不起来了。”

辖曼镇是若尔盖县沙化最严重的地区,沙地一度蔓延到镇政府附近。如今,沙化地里伫立着一排排整齐的高山柳,一株株黄色的草帘子将它们连接起来。

从“靠山吃山”到“靠山治山”,阿坝人的生态保护意识越来越强。

阿坝州林业局相关负责人介绍,2018年,阿坝州大力实施重点流域治理、沙化治理和干旱半干旱地区生态综合治理,投资1.58亿元,治理水土流失面积54.8平方公里,治理河道21.3公里;采取宜林则林、宜灌则灌、宜草则草,乔灌草结合、人工造林、封沙育林(草)、人工种草等生物措施与设置围栏、沙障等工程固沙措施结合的方式,投资6700余万元,实施沙化治理29.58万亩。截至目前,已完成沙化治理13.95万亩。此外,还投资6800余万元,实施干旱半干旱地区生态综合治理2.16万亩。

目前,阿坝全州已有自然保护区25个、森林公园4个、国家级地质公园3个、风景名胜区9个。全州创建省级生态县1个、国家级生态乡镇16个、省级优美乡镇2个、省级生态乡镇46个、省级生态村30个、州级生态村529个。

虽然成效明显,但阿坝生态治理的脚步并没有停下来。

去年8月,为全面落实省委十一届三次全会关于建设川西北生态示范区的重大决策部署,坚持生态立州,实现绿色崛起,中共阿坝州委十一届五次全会提出,要大力实施岷江-大渡河上游地区重大生态修复、川西北藏区生态保护与建设沙化治理等工程;实施绿化美化全州行动,大规模推进全州国土绿化美化,建设千里绿色走廊;创新实施湿地封育、引水补湿、退牧还湿、植被恢复、栖息地修复等工程,保护提升湿地生态功能;大力推进“中国优质水源地”建设和大熊猫国家公园体制试点建设……把阿坝建设成天蓝水碧、山青土净、风光优美、功能突出的全域生态屏障,全力保障成都平原及长江黄河中下游地区生态安全。

绿色,正成为铺染阿坝最亮丽的底色。

以生态为基

跑出产业绿色崛起加速度

湖面如镜,银杏倒映,石板街幽长,古碉楼比肩……“5·12”汶川地震后10年,汶川水磨古镇到处洋溢着藏羌风情,成为独具一格的“水墨天地”。

10年飞逝,“水磨”巨变,水磨镇一跃成为国家5A景区。漫步水磨禅寿老街,两旁300多家商铺一家挨一家,摆满了土特产、工艺品。服务员身着鲜艳的民族服装,满面笑容,招呼游客。目前,水磨古镇是阿坝州接待游客最多的乡镇,年旅游收入达6个多亿。

谁能想到,地震前,水磨镇是一个工业重镇,镇上烟囱林立,60多家高污染、高耗能企业终日排放烟尘,环境污染十分严重。灾后重建之始,阿坝州就明确了水磨镇灾后重建思路——工业外迁,“腾笼换鸟”。关闭高耗能、高污染、低效益的小企业,重点发展生态、旅游、文化产业,换道超车,绿色崛起,走创新发展之路,打造独具魅力的成都“后花园”。

如今,水磨古镇几乎家家有民俗酒店,户户有商铺,吃上了旅游饭,还呼吸上了清新的空气。

水磨古镇的嬗变,见证了阿坝绿色崛起的努力。“忽视生态建设搞经济发展是‘竭泽而渔’,离开经济发展空谈生态建设是‘缘木求鱼’。”在刘坪看来,生态保护与经济发展,并不是不可调和的矛盾。把良好的生态优势转化为经济优势,大力培育生态产业,是发展生态经济的关键所在,要探索走出一条生态不断加强、环境持续优化、经济健康发展的新路径。

生态经济如何发展?

阿坝作答:做好产业“加减”法,聚焦“全域旅游、特色农牧、清洁能源、民族文化、飞地经济”五个主攻方向,加快建设“五业同优”产业新局面。

“加”——发挥优势。阿坝旅游资源丰富,形成了“北看九寨黄龙水、南观卧龙四姑娘山、中游村寨大草原、重走红军长征路、再尝民族人文景观”的旅游大格局,旅游业成为阿坝州的主导产业。此外,阿坝州利用高原独特生长环境和良种资源,大力发展麦洼牦牛、藏鸡、藏猪、核桃、花椒、中藏药材等特色农牧种养殖业,促进农畜产品、药材精深加工与研发等产业链的完善,大力推广“净土阿坝”区域优质品牌,提高农牧业产品品质和市场价值。特色生态农牧业,成为阿坝发展生态经济的又一着力点。除了旅游和农业,阿坝还加快开发太阳能、风能等新能源,改变以水电为主的单一能源供给模式,为地方经济发展增添新动力。截至目前,全州水电总装机达557万千瓦,在建水电装机415万千瓦。已建成光伏项目总装机22万千瓦,在建装机10万千瓦。

“加”——大力创新。探索跨区域合作发展“飞地”经济模式,与成都市合作在金堂县建立成阿工业园区,与德阳市合作在绵竹市建立德阿生态产业园区,州内工业集中、集约、集聚发展,建立汶川漩口新型工业集中区、茂县土门循环经济区。截至去年9月底,阿坝工业园区纳入统计的25户企业累计完成工业总产值55.72亿元,较上年同期增长9.88%;实现销售收入52.77亿元,为4980人解决就业。

“减”——减掉低端产能与噪声粉尘污染企业。先后停产阿坝工业园区14家企业,淘汰29家企业落后和过剩产能。

“加”“减”并进,阿坝产业发展向“绿”而行,生态富民、全民奔康获得更强有力的保障和支撑。

以惠民为本

共享生态建设发展红利

2018年11月13日,吃过早饭,30岁的阿娥背着装有水、干粮和弯刀的黑色背包,准备向对面的一片森林出发。“现在每天巡山是我的工作,防止有人进山乱砍乱伐。”

阿娥是黑水县芦花镇二古鲁村的建档立卡贫困户,一家4口人。“每年最盼着4月中旬到9月这几个月,可以上山挖羌活、虫草,挣点钱。种地收入不高,家里老人生病,小孩读书,都需要钱,家里越来越贫困。”去年1月1日,阿娥正式走上生态保护公益性岗位,实现户年均增收6600元。“现在做了巡山的工作,额外增加了收入,上山的心情都变得不一样了。”阿娥满脸笑容地对记者说,对脱贫,她充满了信心。

茂县凤仪镇南庄村,以前的荒山、荒坡,现在种满了“摇钱树”——李子树。冬闲时节,南庄村的王启明却没有闲着,他正忙着往自家李子树下堆运羊粪。“到春天羊粪就发酵好了,就是上好的有机肥。”王启明是李子种植大户,去年卖青脆李、红脆李,就收入30多万元。“以前这片都是荒山,遇上大雨还会有滑坡。现在种上了李子树,既让大家增收,也保持了水土。”王启明告诉记者,现在,南庄村家家都种李子树,平均每亩年产值可达1万多元,最高5万元。前年,全村最后两个贫困户也甩掉了贫困帽。

生态扶贫,阿坝下足“绣花”功夫。2017年12月,阿坝州印发《关于开展生态扶贫的实施意见》,明确从2018年1月1日起,全面实施生态脱贫。每年整合3亿元资金推进生态扶贫,依法依规从建档立卡贫困人口中选聘符合条件的治沙员、管护员、护湿员等,并力争3-5年形成稳定有效的政策体系和制度机制,实现“生态资源保护全覆盖、生态管护职能全覆盖、建档立卡贫困户全覆盖”。

“总共将开发2.6万个生态公益性岗位,确保全州所有建档立卡贫困户中,平均每户有1名劳动力通过生态公益性岗位实现就业脱贫增收。”阿坝州扶贫移民局相关负责人介绍,截至目前,全州共设置生态公益性岗位25464个,建立生态管建合作社209个,实现23709名贫困人口就地就近就业。

随着生态扶贫的推进,将会有更多像阿娥一样的贫困群众在生态建设与保护中分享到更多实惠与红利。

以“生态”为乐章,阿坝正奏响“山川增绿、经济增速、农民增收”的绿色高质量发展“三重奏”。

记者手记

蘸“绿”为墨 作答发展文章

阿坝地处青藏高原东南缘,是四川乃至西部地区重要的生态屏障,是长江黄河上游重要水源涵养地,是国家划定的重点生态功能区。生态对于阿坝的重要性,不言而喻。

上世纪八九十年代,阿坝大搞“木头经济”,辉煌了一时,但也付出了生态破坏的惨痛代价。

湿地面积萎缩,草原沙化退化加剧,水土流失严重,地质灾害频发……

生态破坏,阿坝尝到了“苦头”。

痛定思痛,阿坝决定要在生态上做文章。

如何做好生态这篇大文章?

生态治理是基础。退耕还林、退牧还草、天然林保护……一系列“增绿”“护蓝”“净水”的行动正在积极开展,建设生态美丽家园的步伐更加铿锵有力。

优化生态产业布局,更是阿坝实现绿色崛起的重要之举。绿色是阿坝的本色和底色,绿色发展是阿坝产业发展的路径和选择。

着力发展全域旅游,加快“8·8”九寨沟地震灾后重建工作,加快建成美丽新九寨、创建国家全域旅游示范区、打造世界旅游目的地;

着力发展现代高原特色农牧业,通过建立基地、培育主体、打通市场、创建品牌,促进农牧产业提质增效,建设全省全国优质的生态有机绿色农畜产品供应基地;

着力发展清洁能源产业,坚持“不搞大开发”,科学有序绿色地开发水电、光伏、风能、锂矿等资源,创建国家清洁能源和新能源基地;

……

生态立州,绿色发展,阿坝正在行动。

未来,阿坝的生态环境将更加优良,生态产业更加兴旺,人居环境更加优美,将成为践行“绿水青山就是金山银山”“雪山冰川也是金山银山”理念的全国典范。